リサイクル着物を自分仕様に。

着付け教室に通われるようになり、袷の着物が必要になったそうです。

そこで、リサイクルで買われた袷着物を着られるかな?と悩んでおられたところでご相談いただきました (^^)

暑がりなのと、袷の着物が重たいので軽くしたい!とのことでしたが、見た目は、袷着物であることが大前提!

身頃の胴裏を出来る限り取り除いて、お仕立て直しをしました。

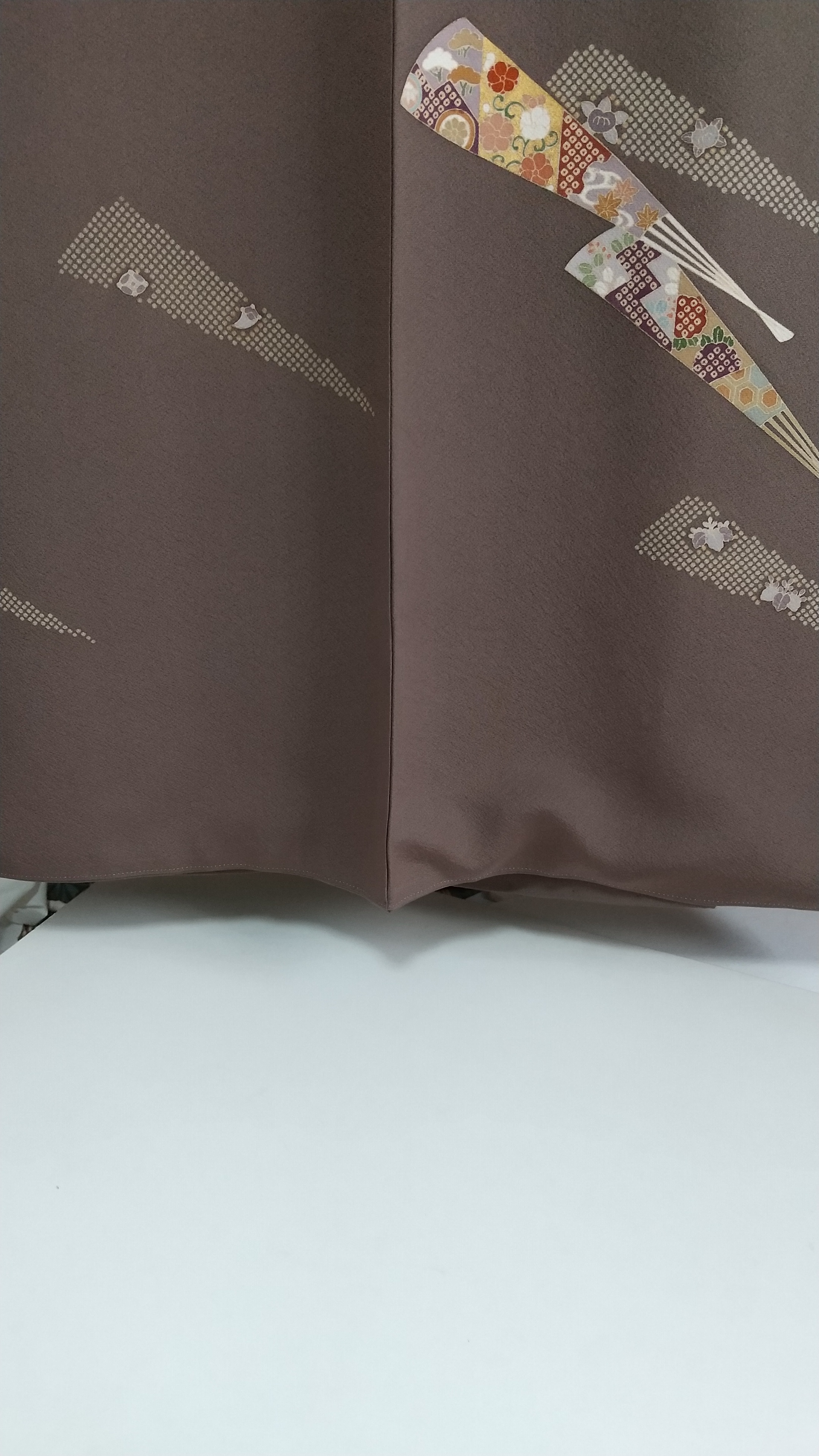

リサイクルとは言っても、まだ、袖を通されていないお着物のようで、とても、上質な鮫小紋。きれいな状態でした。

とってもいいお買い物だと思います(^^)

私も、リサイクルショップへ着物を見に行くことがあるのですが、かなり質の高いお着物が無造作に掛かっている事って多いですよね。

中には、うん⁇(^_^;) ってのもあったりで、良いものばかりが並んでいる訳でもありません(>_<)

でも、自分で見て触って着物を選ぶことって、凄く楽しいです(^^)

購入目的ではなくても、見て選んでるだけでも楽しいです・・・お店は迷惑ですかね・・(^^;)

最近は、着物としての着用目的だけではなく、洋服や鞄などにリメイクする前提で着物選びにショップへ行かれる方も多いようです。

こうやって、いろんな形でお着物が次へ継がれていくことは、素敵なことですね(^^)

2022年01月28日 16:32